作

品

タ

イ

ト

ル |

7.16 公開

- 少年の君

- ©019 Shooting Pictures Ltd., China (Shenzhen) Wit Media. Co., Ltd., Tianjin XIRON Entertainment Co., Ltd., We Pictures Ltd., Kashi J.Q. Culture and Media Company Limited, The Alliance of Gods Pictures (Tianjin) Co., Ltd., Shanghai Alibaba Pictures Co.

|

7.17 公開

|

7.23 公開

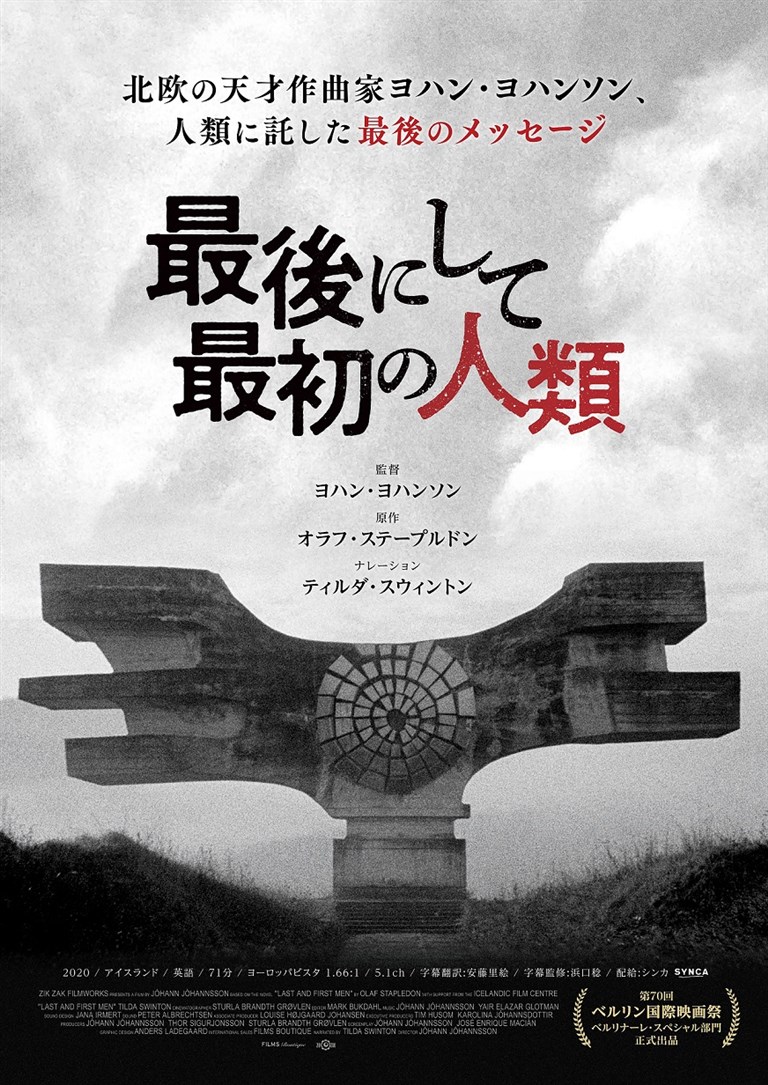

- 最後にして最初の人類

- ©2020 Zik Zak Filmworks / Johann Johannsson

|

7.24 公開

|

ヴ

ィ

ヴ

ィ

ア

ン

佐

藤 |

透明性が高く、全篇に美しい光と湿度を湛えた美しい青春映画ではあるが、香港の社会問題を正面から捉えている。「いじめ問題」を法を整備して取り組んでいるところも興味深い。昨今のコロナの対策に於いてもそれぞれの国の対応が試された。日本は「いじめ問題」で何か政治が動いているのだろうか。隣国のこのような作品態度に接すると政治が全く機能していない我が国について忸怩たる想いが募る。素材としての役者、撮影、編集、そして脚本どれも素晴らしく、エンタメ性も高い。

|  驚愕の91分。アカデミー賞インド代表との事だが、最近のインド映画はこのようになっていたのか。壮大な、しかし局所にフォーカスしたたった一曲のオペラのようだ。これでもかというくらいに追い打ちをかけられていく演出。自然と鼓動が高まり手練手管の限りを尽くして高揚させられる。ガムランによるケチャのように登りつめていく。しかしケチャのような最小限の動きではなく、最大限の動きだ。追い詰められ追われているのは、牛ではなく、我々観客の方のなのかもしれない。

|  様々なサントラでも名を馳せていた故ヨハンソン。1930年の原作はSF小説として少しも古くはなく、むしろSF小説界自体の将来を照らす予言の書ともいうべきものだ。20億年先の人類の物語を朗読するティルダ・スウィントンは秀逸。旧ユーゴスラビアに実在する戦争記念碑のデザインの美しさ。音楽家で建築家であったクセナキスというアーティストがいたが、ヨハンソンも建築設計したらこのような建造物を作っていたかもしれない。ミニマルでソリッド。擦り減りにくい作品だ。

|  イビザといえばパーティ三昧のイメージであるが、このDJジョンはオールジャンルでチルアウト系。イビザのスターDJたちとは対極の存在。かつてロンドンでカメラマンをしていて、D・ボウイなども撮影していたというジョン。ドローンを駆使した撮影は、まるで『スペース・オディティ』のトム少佐がイビザという星に不時着したような映像だ。そしてDJブースは小さな宇宙船で、サウンドは我々管制塔へ届ける信号だ。P・ゴーギャンやP・ボウルズなど西洋文明から逃れる轍を見る。

|

藤

木

T

D

C |  「泥だらけの純情」(古すぎ?)のようなチンピラと優等生の純愛にいじめ、受験戦争など現代性を絡めた絶望メロドラマの前半から中間点以降、東野圭吾風ミステリに転換。東野作品との類似を批判する声もあるけれど、ティーンズ・ロマンスの外形はプロットも映像も独自の要素が強く、別次元の映画に統御され成功している。私は少年少女劇が趣味じゃないので感情移入できず、子供にあまりにも複雑な情動を負わせる脚本に無茶を感じたが、純粋に良作と感じる観客も多いだろう。

|  驚愕が連続する異形の映画。民族衣装の巻きスカート=ルンギをセクシーに何度も巻き直すヒゲデブ率99%の男が大量出演、南インド山間部の脱走水牛捕獲騒動を描く。土着性と実験性が混在し「アギーレ 神の怒り」や「地獄の黙示録」と同じ類の神話再現を試みたようにもとれる。駆けめぐるカメラ、山肌の大群衆、アニマトロニクス(!)の牛。そして芥川『蜘蛛の糸』か諸星大二郎『生命の木』かという大迫力のクライマックス。なかなか牛が出てこない前半が眠かったので減点1。

|  原案小説と無関係ではないが関連性は希薄、映画というより映像と朗読つきの音楽作品と考えるべき。私は現代音楽が好きなので贔屓目になるが、サウンドと画面の呼応に72分間魅了され続けた。旧ユーゴの戦争記念碑というオブジェは宇宙からの啓示を感じさせ、当監督が音楽を担当した「メッセージ」(16)に似た感触がある。商業地のシネコンだと観賞後の陶酔感を損ないそうで、可能なら巨大スクリーンのある郊外の美術館で観たい。字幕がとても邪魔、吹き替えのほうが良かった。

|  80年代以降レイヴの聖地になったイビサ島の特異なクラブミュージック発達史は本作を見ても分からない。尖った感じでもない老DJの回想や知人らしき人の証言は具体性に欠け、権利が取れなかったかエポックな曲やパーティ映像も少ない。ドラッグについて言及が皆無なのはPに日本人がいて日本語クラウドファンディングで製作費が募られたせい? 関連ブログに「世界のビーチで上映する映画」とコピー。劇場でじっと見る目的の作品ではないようだし、特定のクラブの宣伝に思える。

|

真

魚

八

重

子 |  一時期の日本のミステリー小説の映像化を彷彿とさせる、悲運に見舞われた少年少女が秘密を共有する運命共同体となる物語。日本の学園ものだとチャラけてしまう場合が多いが、本作はアジア圏の制服の衣裳が持つ、血が冷たいような端正さが残っている。チンピラと優等生の少女という登場人物はステレオタイプではあるが、取調室のシーンで二人の結びつきの強さや絶対的信頼を表す演出が、表情のみの表現で気迫がこもる。エンドクレジットの馬鹿馬鹿しい説明さえなければ。

|  「暴走牛vs1000人の狂人!!」という惹句が躍りパニックスリラーとなっているが、もっと暗喩的な作品だ。人死にが出る御柱祭りのように、我々は衝動のはけ口を作る。または川崎ゆきおの『猟奇王』のように、男たちは本能的に走り出すことを求めていて、そのきっかけを待っている。じつは洗練された理解と感覚の映画で、編集や後半の大量に灯る光の扱い方、うねりが整然と増していく構成など、土着的に見える設定とはかけ離れた先鋭的センスが光る。都会派によるプリミティブアートだ。

|  こういった傾向のアート映画に寛容なのはやめようと思う。もちろんこの手の中にも鑑賞に堪えうる作品とまがい物はあるが。観客に忍耐を強いて、我慢できたら芸術に理解があるかのような印象を与える作品には、厳しくしないと安易に真似する後進作家が現れがちだ。本作はオーディオブックと違いがない。この映画で抜粋を聞くよりは、オラフ・ステープルドンの同名原作を買いやすくしてもらいたい。映画というより、爆音上映で音楽を聴きながらVJ映像として楽しむならいいかも。

|  ある程度の水準の作品ばかり観ているとつい忘れてしまうが、ドキュメンタリーのリテラシーにも初歩的なものがある。身近な人を取り上げるにしても、その人物が一本の映画を作るに足る興味深い人物か、もしくは普遍的な問題提起などがあるかという点だ。自分にとって驚異的に心地よい場所でも、カメラでその感覚を写し取るか、またはなんらかの演出でそれを抽出しなければならない。本作は被写体がさほど珍しい人物に見えず、DJとして音楽史に残るふうでもなく見応えがない。

|